イベント概要

| イベント名 | デジタルハリウッド大学公開講座「シンギュラリティナイト」第3回 |

| 日程 | 2020/08/25 |

デジタルハリウッド大学が主宰する公開講座『シンギュラリティナイト』は、全20回、2年に渡って実施されることを予定された、イベントシリーズ。第3回目となる今回は、メディア環境学者の久保友香さんによる「バーチャル・ビジュアル・アイデンティティ」の未来についてお届けします。

バーチャルな自分を表す「Vurtual Visual Identity」

メディア環境学を専攻し、バーチャル空間でのコミュニケーションについて研究を行っている久保友香さんは冒頭、今回の講座のキーワードとなる「Virtual Visual Identity(以下VVI)」を以下のように定義します。

「今みなさんがモニターを通して見ている私は、もしかしたら現実の私とは違う可能性もあります。このようなバーチャルなコミュニケーションの中での自分の姿をVurtual Visual Identity(以下VVI)と呼んでいます」

久保さんによれば、VVIは今の時代特有の概念ではなく、インターネットが登場する以前も私たちは、テレビや雑誌などで目にするVVIを通して、実際には会ったことのない政治家や芸能人の存在を認識していました。

ところが技術の発展によって、ブログ、個人ホームページ、そしてSNSの中で、誰もが“プロフィール写真”というVVIを獲得し、リアルでは交流のない人ともつながれるようになりました。

アバターに“リアリティ”を求めない日本人

コロナの影響もあり、近年は「FORTNITE」、「あつまれどうぶつの森」、「MINECRAFT」といった3Dのバーチャル空間の中でアバターを使って行動するゲームが流行しています。ゲームだけではなく、「VR CHAT」、「cluster」、「Mozilla Hubs」といった、VR空間でアバターを通じてコミュニケーションを行えるプラットフォームも増えてきています。さらに、「VRoid」、「REALITY」、「ZEPETO」といった3Dアバターを作成できるツールも普及しています。

これらのゲームやサービスの多くでは、アニメ風にデフォルメされたVVIが使用されていますが、フォトリアリスティックなアバターを作るテクノロジーも出はじめてきています。

一枚の顔写真から3Dアバターを作成するようなツールが普及することで、バーチャル空間上に現実世界を再現する「デジタルツイン」が実現するのも時間の問題であると久保さんは言います。一方で、「私たちは本当にリアルを鏡で映したようなVVIを持ちたいのだろうか?」との疑問も持たれています。

例えば昨年の映画の興行成績です。世界的には、昨年ヒットしたアニメーション作品といえば「アナと雪の女王2」ですが、日本では新海誠監督の「天気の子」がトップです。この2本では、なにが異なるのでしょうか。

もちろんストーリーは全く異なりますが、前者は3DCG、後者は2Dの作品なのです。ここに“リアリティ”を求めない日本人の特徴があらわれているのではないか、と久保さんは見ています。

日本絵画のデフォルメ表現

もともと日本人の美意識について興味があった久保さんですが、専門分野は工学系とかなり離れています。そこで久保さんは「数字を使って日本人の美意識を解明する」というテーマを追求することにしました。

最初はなかなか形にならなかったそうですが、ある時、江戸時代の歌舞伎舞台を描いた浮世絵に出合います。見慣れた浮世絵とは異なり、この絵はすべての直線が中心部にある消失点で交差する透視図法(遠近法)を使って描かれています。この技法は「浮絵(うきえ)」と呼ばれ、18世紀後半に流行しますが、19世紀に入ると、北斎・広重の絵で見るような透視図法を使用しないものが再び主流になります。

このような日本画の特徴には、リアルな3Dではなく、デフォルメされた2Dアニメーションを好む日本人の美意識が隠れているのではないかと考えた久保さんは、そのずれ(デフォルメ)の部分を数値化することにより、日本人の美意識すらも数値化できるのではないかと考え、研究を続けます。すると、日本人は風景だけではなく、顔を描く際もデフォルメをしているということがわかってきました。

日本における美人画の変遷を見ると、最古のものは700年代の高松塚古墳に描かれた美人画と言われていますが、そこから現在までに常にデフォルメは行われており、さらにそのデフォルメのされかたが変化していることがわかってきました。

中でも特徴的な変化は、1900年代に起こりました。それまでの美人画では細く描かれていた目が、大きく描かれるようになったのです。

これには理由があります。江戸時代までのアイメイクの道具は白粉だったので、白粉を使って一重まぶたを強調するのが主流でした。ところが明治時代、西洋からアイシャドウなどの黒い化粧品が入ってきたため、アイラインを強調するようになり、目を大きくするメイクに流行が変化したのではないかと考えています。

道具(技術)が変わることで美人の基準が変わってきたのです。

日本の女の子たちの「盛り」文化

次に久保さんが注目したのは、現在の若い女の子たちの間に広がる「盛り」文化です。

ある時コンビニでファッション誌を見ていた久保さんは、表紙の3人のギャルたちの顔が、美人画と同様そっくりに見えることに気付きます。そこで久保さんは美人画の研究を「盛り」の研究へと転換します。

最初に注目したのはプリクラです。プリクラのトップシェアメーカーであるフリューは1年に新機種を3つ、バージョンアップ機能を6つリリースし、利用者のニーズに応えています。これくらいしないと彼女たちの今なりたい「盛り」に近付けないのです。

久保さんはその変化を数値化して分析を行うことで、プリクラによる「盛り」の変遷を観察する一方、「そもそも女の子はなんで盛るのか?」という疑問から、実際に女の子に会ってインタビューすることにしました。

「女の子はなぜ盛るのか?」

この問いに対してある女性から出た答えはなんと「自分らしくあるため」、他の女の子たちからも同様の答えが得られました。「なぜ女の子は盛ることでデフォルメしてみんな同じ顔にしたがるのか」という疑問をもっていた久保さんは、この答えに驚きました。そこで久保さんは渋谷に出向き、彼女の行動を観察することにしました。プリクラを撮りに行くと彼女は「プリクラはトレーニングなんです」と言いました。「機種ごとに、どのタイミングで目を見開けば自分がいちばんかわいく写るか何度も使ってトレーニングをしている」ということなのです。

さらに観察を続けると、彼女は3つのつけまつげを購入しました。そして近くのカフェに入り、なんと3つをピンセットとハサミを使って器用に合体し、オリジナルのつけまつげを作り始めたのです。この様子を見てから、あらためて彼女たちのプリクラ写真を見ると、それぞれ、つけまつげのカスタマイズが全然違うのがわかりました。久保さんは「なるほどこれが“自分らしく”か」と納得します。

「彼女たちにとっては、いきなり“自分らしく”というのは不正解で、まずその時の流行を仲間と共有し、その中で彼女たちの間ではぎりぎり差異がわかる程度の個性を出すことを、“自分らしさ”と呼んでいるようなのです」

これは芸事や武道で言う「守破離」に通じると久保さんは言います。いきなり新しいことをやるのではなく、まずはすでにある型を守った上で、それを少しずつ破り、最終的にはそこから離れて新しい流派を作る。武士道ならぬ「ギャル道」のような世界があるのではないかと。

久保さんは女の子たちが力を注ぐ「目」の「盛り」を数値化するため3つの装置を作り、全国の「盛り」上手な女の子たちの計測を始めました。

しかし、やっとできあがった計測器を前に衝撃的な事件が起こります。「今はデカ目はダサい」と言われてしまったのです。

つまり、装置を作っている間にトレンドが変わってしまっていたのです。彼女たちが「盛り」続けるということには変わりありませんが、その「盛り」の対象がどんどん変化していることがわかってきたのです。

時代とともに変遷していく「盛り」

なぜ「盛り」は変化するのか、久保さんはその理由も分析しています。

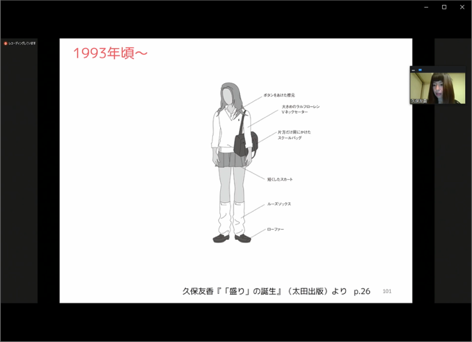

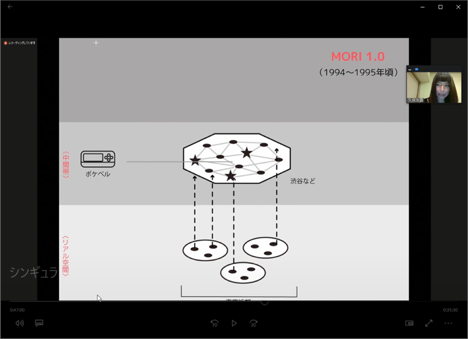

かつて、子供たちのコミュニティは学校という狭い枠に閉じていました。ところが、1990年代になると、彼女たちは「ポケベル」という通信手段を手に入れたことで、学校の枠を越えた仲間を作れるようになりました。その時代に流行っていたのが、肌を黒くして髪を脱色した“ギャルスタイル”です。

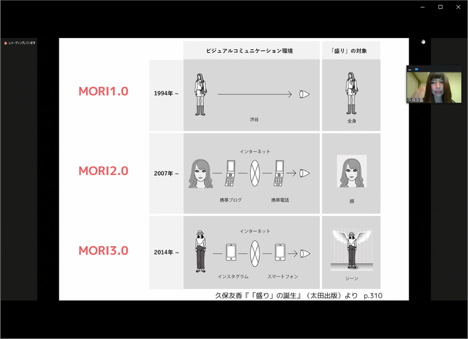

久保さんは彼女たちに、なぜギャルスタイルをするのかと聞くと「イケてる格好をしているかどうかで同じコミュニティの人かどうかを見分けるため」と答えました。つまり、ビジュアルコミュニケーションだけで仲間を見分けるために「盛り」を利用していたのです。このような肌や髪などの全身の「盛り」を行なっていた時期を「MORI 1.0」と久保さんは呼びます。

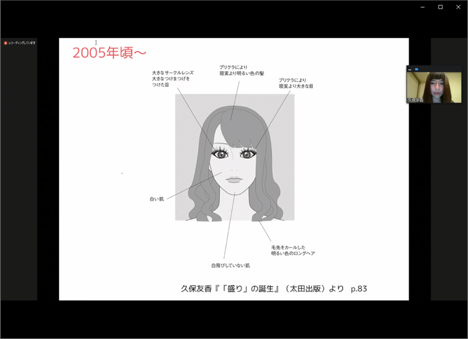

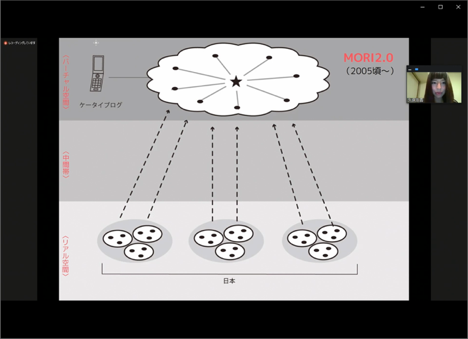

携帯電話(以下、ガラケー)が普及し、2005年頃になると女の子向けの携帯ブログサービスに自撮り写真を載せ、アイメイクの情報交換が盛んに行われる中、デカ目が進みました。このような目の盛りを行なっていた時期を「MORI 2.0」と呼んでいます。

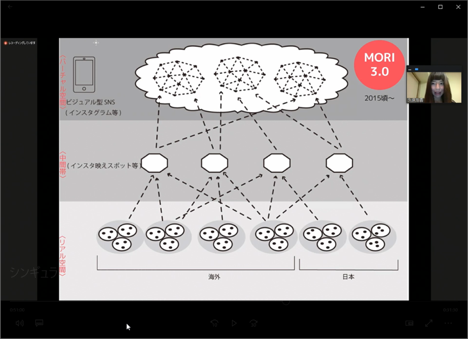

そして、スマートフォンが普及し2015年ごろになると、「インスタ映え」という言葉が象徴するように、インスタグラム上でファッションや小物やロケーションなど組み合わせてシーン全体を「盛る」ようになりました。この時期を「MORI 3.0」と呼んでいます。

「MORI 1.0」の頃は、街でビジアルコミュニケーションが行われていたので、道の反対側からでも見えるように、全身を「盛る」必要がありましたが、「MORI 2.0」では、ガラケーを使ってのビジュアルコミュニケーションが行われていたので、ガラケーの小さなカメラで高精細に撮影するには小さな対象が適していたので、目など小さい部分を見せ合う「盛り」方に変化しました。

「MORI 3.0」では、スマホを使ってビジュアルコミュニケーションが行われたので、スマホの高性能のカメラでは、広範囲でも高精細に撮影できるようになったので、顔ではなくシーンを「盛る」という方向にシフトチェンジしました。やはり技術が変わると盛り方も変わっていくのです。

「MORI 4.0」はどうなる?

2015年ごろから流行している「オルチャンメイク」と呼ばれる韓国風メイクがありますが、これはどちらかと言うと日本の女の子の方がメインで盛り上がっており、彼女たちは日本語と韓国語を使って現地の女の子たちとも自由にコミュニケーションをしているのだと、久保さんは言います。

それだけではなくInstagramやTikTokでは「#harajuku」「#kawaii」といったハッシュタグが飛び交っています。いまや日本の「盛り」が国境を越えているのです。

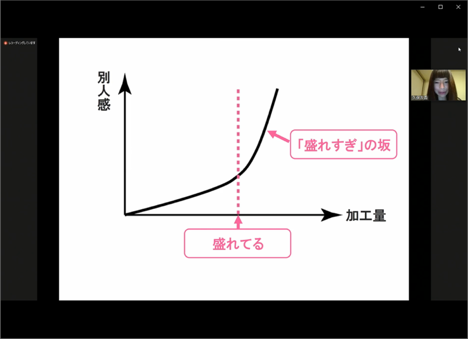

「女の子たちは別人のようになりたいと思ってはいるが、完全な別人になりたいわけではありません。加工を続けると別人感が高まります。その手前くらいがいちばん“盛れてる”評価が高い」と久保さんは指摘します。

久保さんの今の関心は、3D空間の中でフォトリアリスティックな3Dアバターを持てる時代、「MORI 4.0」はどうなるのだろうかという問いです。

「私も探求を始めたばかりで答えは出ていませんが、引き続き探っていくつもりです」

若者の「盛り」文化は、実は技術進化と多くの面で密接に関連していることが、久保さんの研究で明らかになりました。これから1年後、2年後、私たちはどんな「盛り」を生み出し、楽しんでいるのでしょうか。

(プロフィール)

久保 友香

メディア環境学者1978年、東京都生まれ。2000年、慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業。2006年、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。博士(環境学)。専門はメディア環境学。東京大学先端科学技術研究センター特任助教、東京工科大学メディア学部講師、東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員など歴任。日本の視覚文化の工学的な分析や、シンデレラテクノロジーの研究に従事。2008年『3DCGによる浮世絵構図への変換法』でFIT船井ベストペーパー賞受賞。2015年『シンデレラテクノロジーのための、自撮り画像解析による、女性間視覚コミュニケーションの解明』が総務省による独創的な人向け特別枠「異能(Inno)vation」プログラムに採択。著書に『「盛り」の誕生ー女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識ー』(太田出版、2019年)。

シンギュラリティナイト公式サイト

https://www.dhw.ac.jp/p/singularity-n/

▼過去のレポート記事はこちら

「目先のテクノロジーにとらわれず、100年後のビジョンを見据えよ」 デジタルハリウッド大学公開講座 シンギュラリティナイト 第1回レポート ゲスト:林 信行さん

「AIは人間の創造力を拡張する可能性を秘めている」 デジタルハリウッド大学公開講座 シンギュラリティナイト 第2回レポート ゲスト:徳井 直生さん