No.103

映像作家・映画監督

野口雄大さん

デジタルハリウッド大学大学院2025年修了

これまで数多くのドラマ作品の監督を務めてきた野口雄大さん。デジタルハリウッド大学大学院の修了課題制作では『さまよえ記憶』という短編映画を制作し、国内外の数々の映画祭で受賞。そんな気鋭の映像作家が、初のドキュメンタリー映画『Return to My Blue』に挑戦しました。

この映画は、人工呼吸器をつけた車椅子の少年とその母親をはじめ、さまざまな障がいを抱える親子が無人島への旅に挑む姿を追った作品。多くの人が「不可能」と思う環境の中、彼らは「無人島に冒険に行きたい」というまっすぐな思いを胸に、夢を叶えていきます。この映画の制作過程、タイトルに込めた思い、障がいを持つ子どもたちとの触れ合いで気づいたことなどを、野口さんに伺いました。

人工呼吸器をつけた車椅子の少年たちと無人島ツアーへ

──これまで数々のドラマで監督を務めてきた野口さんが、このたび初のドキュメンタリー映画『Return to My Blue』を撮影しました。この作品が生まれた経緯を教えてください。

きっかけは、作家で自由人の高橋歩さんと出会ったことでした。初めてお会いした時、「障がいを抱えた子どもたちと無人島ツアーに行くので、その映像を撮ってよ」と声をかけていただいて。ドキュメンタリーはやったことがなかったので、冷静に考えると不安だったのですが、もともと高橋さんの著書を学生時代に多く読んでいて、その影響で世界中へ旅に出るくらい大好きだったので、「これはチャレンジするしかないだろう」と決意しました。当初はツアーの様子を記録する映像として撮り始めたので、映画になるかどうかは正直わかりませんでした。でも、後にも触れますが、上のメインビジュアルの少年の笑顔を涙しながら撮影した瞬間、「この物語は映画にしなければ」と心が決まったんです。

──障がいを抱えた子どもたちと無人島に行くのは、大変なチャレンジだと思います。最初に話を聞いた時、どんな印象を持ちましたか?

正直なところ、最初はあまり具体的なイメージができていませんでした。僕自身、無人島に行ったことがなかったので、「無人島」というワードだけでワクワクしてしまったんですよね。障がいを抱えた子どもたちとの接点もこれまでほとんどなかったので、実際にどんな状態のお子さんが参加するのか、最初にお話を聞いた時点ではわかりませんでした。

──実感が湧いたのはどのタイミングですか?

ツアー間近になり、障がいを抱えるお子さんやその親御さんたちとのZOOM会議に参加することになりました。そこで、ツアーに行く方々とモニター越しに顔を合わせ、「こんな方たちが参加するんだ」と初めて知ったんです。「無人島に向かう船から、車椅子ごと海に投げ出されたら命は助からない」「人工呼吸器は電気がなければ維持できない」と生死にかかわる課題を知り、はじめて「すごいツアー参加することになったな」という実感が一気に湧いてきました。

それでも、僕も彼らも無人島行きを諦めるつもりはありませんでした。ただ、ツアーに参加する全員をカメラで追いかけることはできないという課題も。そこで、参加者のひとりであり、障がい児の母親である加藤さくらさんに、ツアー参加者の中でどなたにフォーカスしたらいいかと相談しました。その際、「人工呼吸器をつけた壮眞くん親子に注目したら」と助言をいただいたので、彼らを含む数組の親子に密着し、最終的に壮眞親子を中心とした映像を制作しました。

弾ける笑顔を届け、ポジティブな旅を伝えたい

──映画の制作にあたり、まずカメラを買うところから始めたそうですね。

今回は自分でカメラを回して記録しなければならないので、そのための準備が必要でした。趣味で使うスチルカメラは持っていましたが、長回しできるドキュメンタリー映像に適したカメラは持っていなかったんですよね。そこで、詳しい方にどんなカメラがいいか聞くところから始めました。

──普段、監督という立場でお仕事をする時にはカメラマンが別途いて、野口さんはモニターを見ながら指示を出したり演出したりという感じですよね。

そうです。ドキュメンタリーの撮影はこれが初めてで、驚きと発見の連続でした。撮影するカメラマンの気持ちも理解できましたし、元々カメラは好きだったので、のめり込んでいってしまう感覚を味わいました。常にアドレナリンが出てしまい、まともに食事ができず、コンタクトレンズを3日間つけっぱなしにして忘れるくらいでした。

──無人島ツアーは、どういう日程でしたか?

1日目から2日目昼まで、無人島に行きました。2日目に一度沖縄本島に戻り、みんなでスパへ行きリフレッシュして、夜は沖縄料理屋でみんなで食事。3日目に乗馬を経験して、ツアーが終了しました。その過程で起きたことを撮影し、映画として編集していきました。

──普段はシナリオがあるドラマや映画の監督をしていますが、今回は台本なしのドキュメンタリーでした。その面白さ、難しさはどのような点に感じましたか?

ドラマや映画などのフィクションの場合、脚本があって映像を制作していきます。ですが、ドキュメンタリーは起きたことを、どうやって物語に昇華していくかが重要です。それが最大の違いでしたし、ドキュメンタリーの難しさでもありました。

しかも、今回は幸いなことにあまりハプニングがなかったんです。ひとつの作品に仕上げるには抑揚をつける必要があるので、どうしようか悩みました。まず行った作業は、構成を考えることです。撮った映像素材の中で、どの場面を物語のピークにもってきたいのか。そして、作品にどんなメッセージを込めたいのか考えました。

その結果、1日目に壮眞が海に入った時、弾けるような笑顔を見せてくれていたんですね。壮眞は話すことはできないので、彼が本当に無人島に行きたいと望んでいたのか最初はわからなかったのですが、「本当に無人島に来たかったんだ」と伝わってくる表情でしたし、あの笑顔をピークに映画を作っていこうという到達点が見えました。

そこから脚本を書くような形で、映像を編集していきました。僕が泣きながら、海で壮眞の笑顔を撮った瞬間、感じた思いを皆さんに味わっていただくには、どんな素材が必要か。ひとつひとつ整理しながら、映画を仕上げていきました。

──制作中、ハプニングを望んでしまう気持ち、起伏を作りたくなってしまう気持ちはありませんでしたか?

当然ありました。ですが、今回はとてつもなくポジティブな旅だったんですよね。プロデューサーの中臺孝樹さん、小宮誠さんとも「このドキュメンタリーはとにかくポジティブでいいんじゃないか。ポジティブにツアーを終えられたことが、みんなに刺さるメッセージになるはず」とディスカッションをして。この映画を観る方にもポジティブな旅を追体験していただきたいので、無理にネガティブな部分を作るより、壮眞の笑顔、参加したみんなの笑顔を届ける方向に舵を切りました。

──映像を拝見しましたが、壮眞くんの母親である純代さんも驚くほどポジティブでした。普段から明るく前向きな方なのでしょうか。

もちろん、背負うものも大きいので暗い気持ちになることもあると思います。当然、そういう暗澹とした時期もあったと聞きました。撮影中も、純代さんがどうしてポジティブでいられるのか、話を聞いたこともありましたが、僕の力量不足で、あまりそういう話が出てこなかったんですよね。それは次への課題だなと思いつつ、ただそんなことを上回るくらいに、とにかく突き抜けて明るい人たちなので、その境地に至るまでにいろいろあったとしても、この映画では明るい「陽」の面を大事にしたいと思いました。

生きるとは感じること。生を感じる喜びを思い出してほしい

──障がいをお持ちの方とは、この映画を撮影するまであまり接点がなかったという話がありました。皆さんとは、どのようにして距離を縮めていきましたか? 生き生きとした表情を撮るために、どうやって関係性を築いたのか教えてください。

正直なところ、最初から関係性を築けていたわけではありませんでした。一番悩んだのは、ツアー初日ですね。知識も経験も不足しているので、僕が触れていいのか、なにか危険があるんじゃないかと思ってしまい、どう接していいのかわからなくて。そういう中で、とにかく僕は介入しすぎず、起こる出来事に向けてカメラを回していきました。

それに、僕はカメラを構えて撮影しているので、みんなが車椅子を船に運び込む時も手伝えないんですよね。でも、ツアーを主催した高橋歩さんから「手が空いてる時は手伝うのも大事だよ」と言われて。もちろん僕にも手伝いたい気持ちはありましたが、やっぱり主な責務は撮影です。「手伝いたいけれど、ここは撮っておいたほうがいいんじゃないか」「漁船から島に上陸するシーンは絶対撮らなきゃ」と思ってしまって、なかなかうまくいきませんでした。

その様子を見ていた歩さんから、初日の終わりに「内側から撮るのと外側から撮るのでは全然違うんじゃない?」と言われたんです。この言葉が、深く心に刺さりました。歩さんは旅の本を何冊も出されていますが、収録された写真を見ると旅先で出会った子どもも大人も表情がすごく生き生きしているんですね。シャッターを押す前に関係性を築いてるからこそ、良い写真が撮れるのだと思います。僕はそうではなかったので、歩さんの言葉を聞いてドキッとしました。

それからは、子どもたちと触れ合い、車椅子もみんなと一緒に運ぶ機会を意識的に増やしました。実際そうやって接したことで、みんなとの距離もグッと縮まった感覚がありました。

──カメラを向ける行為は、相手に対して圧を与えかねません。何の関係性もない人からいきなりカメラを向けられると、撮られる側はひるんでしまうこともあると思います。ドラマで俳優を撮るのとは、また違った難しさもありそうですね。

おっしゃる通り、本当に難しいですね。映画の最後に、さくらさんが生きる意味について語るシーンがあるのですが、あれは車での移動中、僕と雑談する中で自然と出てきた言葉なんです。その時はカメラを回していませんでしたが、音声だけ拾いながらさりげなくカメラを回していきました。やっぱりカメラの存在を気づかれないほうが、本心に近い言葉が出てくる。言葉を発する段階でどうしてもフィルターがかかるので、どこまで本心かはわかりませんが、カメラを意識させないほうが、より本心に近い言葉や表情が撮れるように感じました。

撮影をする時にも、顔の前にカメラを構えてファインダーを覗くのではなく、胸のあたりに持って会話しながら撮るなどの工夫はしました。また、途中からは僕が撮影される相手と話し、同行したもうひとりのカメラマンに撮ってもらうスタイルに切り替えたんです。一般的なドキュメンタリーに近い撮り方ですね。実際に撮りながら「こうすればいいんだな」と気づいていきました。今回思い切ってチャレンジしてみて、やはり何事も経験だな、と改めて実感しました。やってみないとわからないことだらけだな、でも新しいことをどんどん吸収できているな、とワクワクした感情が胸に広がっていった感覚を覚えています。今回得たことは、フィクションの世界でも十分に活かせるとも感じられ、自分の視野を広げてもらえた、本当に貴重な時間でした。

──壮眞くんの笑顔を撮りながら、野口さんは涙を流していたそうです。涙の裏には、どんな感情があったのでしょうか。

言語化が難しいのですが、「生を感じるとは何か」「生きるとは何か」と考えさせられたのだと思います。壮眞の笑顔を見て、僕は「生きるとは感じることだ」と思ったんです。

例えば海に入った時の冷たさ、しょっぱさ、気持ちよさ。それらを感じられるって、すごく素敵なことだなと思って。僕が壮眞の笑顔を見て涙したのは、そうやってひとつひとつを感じることの素晴らしさを忘れていたからかもしれません。きっと僕と同じように、生を感じることの素晴らしさを忘れかけている人もいるはず。それを思い出してほしくて、『Return to My Blue』というタイトルをつけました。

「My Blue」が象徴するのは、純粋な気持ち、真の純粋さです。誰しも「これをやりたい。こうしたい」という気持ちを持っているはずですが、時として忘れてしまうこともある。この映画を観ていただくことで、それぞれが持っていた「My Blue」に立ち還ってほしいという思いを込めました。この映画をつくった意味は、まさにそこにあります。壮眞の姿を通して、お客さん自身の「My Blue」を感じてもらえたら、と願っています。

ただ、決して「みんなに無人島へ行ってほしい」ということではありません。世の中にはそれぞれの事情や環境があり、誰もが同じように動けるわけではないと思います。だからこそ、自分の中にある「やりたい」という小さな気持ちを無視せず、大切にしてほしい。

それは、行ったことのない場所に「行ってみたい」でも、「経験してみたい」「見てみたい」「食べてみたい」「感じてみたい」でも構いません。そのどれもが、“自分自身の青=My Blue”につながるのだと思っています。

目指すは国際映画祭! 世界中の人たちに無人島の冒険を追体験してほしい

──この映画を撮ったことで、野口さんご自身にはどんな変化がありましたか?

たくさんありますが、もっとも大きいのは挑戦へのハードルが下がったことです。壮眞が無人島ツアーにチャレンジして素晴らしい体験を得たように、僕も可能か不可能かはいったん置いておいて「やりたいのか、やりたくないのか」という自分の気持ち、ワクワクすることに素直に反応して生きていきたいと思うようになりました。

もうひとつ挙げるとしたら、障がいを持つ方への意識です。沖縄本島に戻ってみんなで移動していたら、車椅子の子どもに視線が集まるのを感じて「なんか嫌だな」と強く感じたんです。そのことをツアーの最後、みんなで3日間の感想を伝え合う場で話したところ、みんな驚きつつも喜んでくれました。ある親御さんからは、「雄大さんは、障がい者とか健常者とか、そういう垣根を超えていける人だと思う。その架け橋になってほしい」と言われ、心からうれしかったです。

僕自身もそうでしたが、健常者は相手が障がい者というだけで強いフィルターをかけてしまいます。しかも、今は小学校の段階から特別支援学校に通う障がい者が多いのではないでしょうか。そうすると、小さい頃から接する機会がどんどん減ってしまいますよね。そのまま大人になったら、どう接していいのかわからないのも当然だと思います。

ですが、今回の撮影を通して、もっと触れ合っていいんだと思うようになりました。障がいについて理解することも大事ですが、大前提として僕らは同じ人間です。誰もが同じとは言い切れませんが、垣根を作らず、境界線を引かずに接することで喜んでくれる人はたくさんいる。実際にはなかなか難しいですが、意識的にフラットに接していきたいと思うようになりました。そして、この映画を通して、障がいの有無に関わらず、人と人とが自然に触れ合えるきっかけや場が生まれたなら、これほど嬉しいことはありません。

──『Return to My Blue』の今後の展開について教えてください。

世界中の映画祭に出品し、壮眞と純代さんと一緒にレッドカーペットを歩きたいんです。映画館でも上映できたらうれしいですね。日本中、世界中の皆さんにこの映画を観ていただき、僕たちの無人島での冒険を追体験してほしい。そこで何かを感じてもらえるなら、僕がこの映画を生み出した意味もあります。なので、もし「上映したいです」「配給に協力します」「こういう形なら協力できます」と思いつく方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけいただけたらうれしいです。普遍的な物語なので、時間が経っても色褪せないと思うので、いつでもお待ちしています。ご連絡ください。

──2025年11月30日まで、クラウドファンディング( https://ubgoe.com/projects/991 )も実施中です。こちらに参加することで、プロジェクトを応援できるようになっています。

映画のオンライン観賞ができる権利もリターンとして用意しています。ぜひご参加いただけるとうれしいです。

「なあにをつくろうかな!!」──祖父から受け継いだ創作の原動力

──この映画には、デジタルハリウッド大学大学院で出会った方々もサポートしているそうです。どのような形で関わっているのでしょうか。

遠藤奈々さん、清野晶子さんに協力していただきました。遠藤さんは、僕が監督した短編映画『さまよえ記憶』にも参加していただいた方。編集の段階で複数のバージョンを観ていただき、感想や客観的な視点からの意見をいただきました。完成披露試写会では、イベント運営においてもサポートしていただきました。ご本人もメディアアートで活躍されており、大人になってから出会った仲間。映画を制作するうえで、時に本気で喧嘩し、心置きなく意見をぶつけ合える仲間がいることは、僕にとってはかけがえのない財産です。手に入れようと思っても、なかなか手に入らないものなので、大切にしていきたいです。きっとこれからも一緒に、また喧嘩しながら映画をつくるのではないかと思います(笑)。

清野さんは、ポスターなどのメインビジュアルを制作するクリエイターを紹介していただきました。それが、塚本哲也さんと上田浩和さんです。おふたりとも、とてつもない才能と実績の持ち主で、今回のような手づくりの映画に対しても、惜しみない時間と労力、そして愛を注ぎ込んでくださいました。おかげで唯一無二の素晴らしいポスターが完成しました。おふたりを紹介してくださった清野さんに、感謝の念でいっぱいです。

こうやって素敵な仲間に出会い、また次につながっていくのも、デジタルハリウッド大学大学院に通えたおかげです。心から、感謝しています。

──デジタルハリウッド大学大学院での経験は、作品づくりにも生かされていますか?

個人でゼロから作品をつくる力は、確実についたと思います。前作『さまよえ記憶』では、大学院で学んだインディペンデント映画のつくり方を実践しましたし、その経験は今回にも生かされています。

──個人の創作活動とドラマ制作の仕事では、向き合う姿勢も違うのでしょうか。

そうですね。プライベートの作品は、ある意味「純粋行為」に近いため、本当にやりたいことや自分の直感を大事にしています。もちろん仕事でもそれらを大切にはしていますが、自分だけの意見だけでつくるよりも、みんなの意見を取り入れていったほうが豊かになることが多くある。その直感に従う割合みたいなものが、プライベートの創作活動のほうがより多いかもしれません。あとは、自分の“好き”をできるだけ作品の中に詰め込むようにしています(笑)。

──仕事も忙しい中、創作を続ける原動力はどこから湧いてくるのでしょう。

祖父の存在が大きいですね。僕の祖父は、戦後シベリアに抑留されていました。俳句を愛していて、総理大臣賞を取るほどの実力者。ですが、晩年はがんを患い、俳句を詠むこともままなりませんでした。

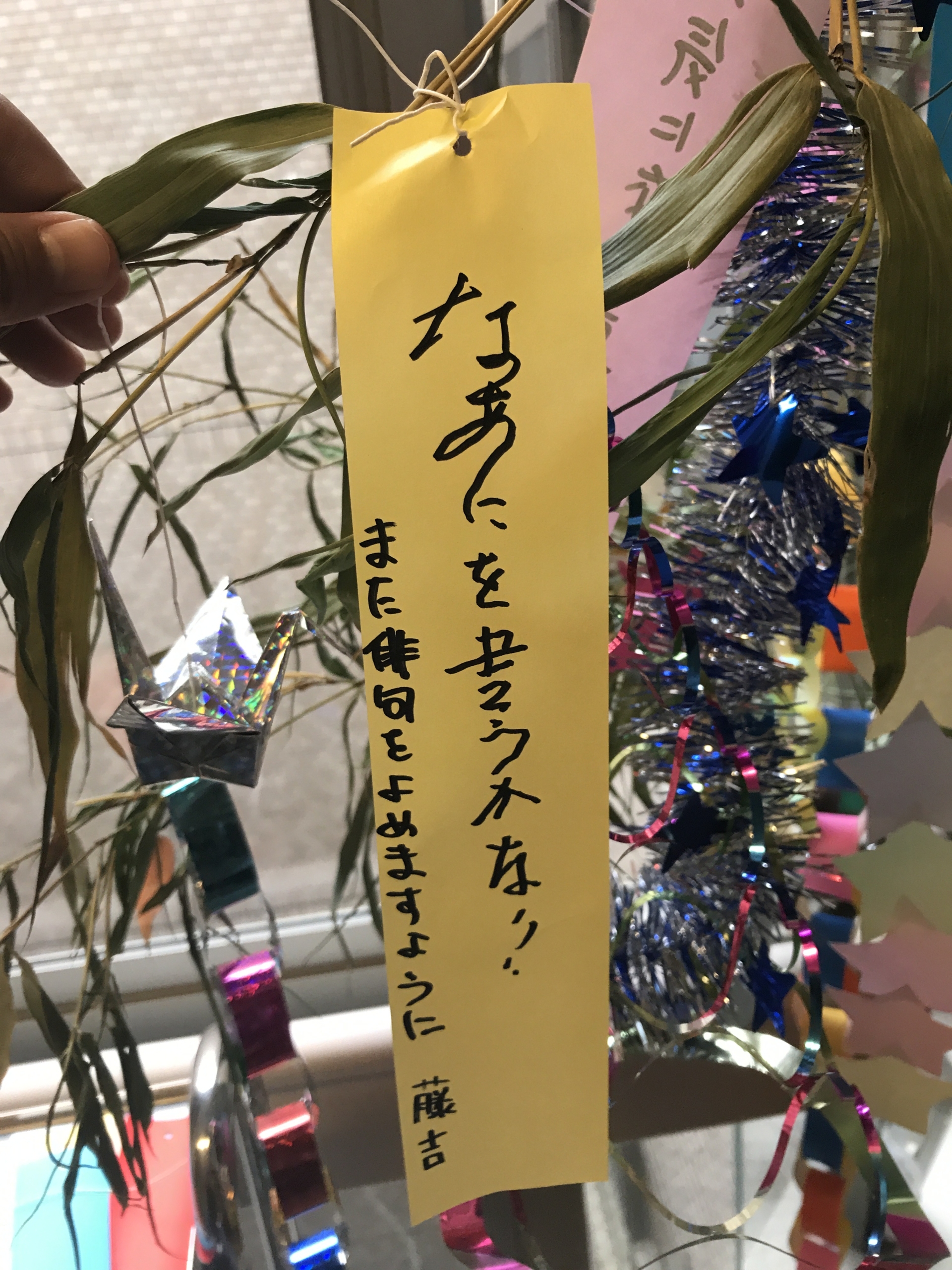

ある時、入院中の祖父に会いに行ったら、声も出せず、俳句手帳も真っ白なページが続いていて。「あんなに好きだった俳句も読めなくなってしまったのか」とショックを受けました。そんな中、病院の廊下に七夕の短冊が飾ってあったので、無理だろうなと思いつつも祖父に短冊とペンを渡したんですね。すると、手が動いて「なあにを書こうかな!!」と書いてくれたんです。

野口さんの祖父が書いた短冊。左の字は野口さんが書いたそう。

野口さんの祖父が書いた短冊。左の字は野口さんが書いたそう。

──かわいいひと言ですね。

そう、僕の祖父はユーモアや茶目っ気がある人だったんです。その短冊を見て、僕は「すごい。やっぱりおじいちゃんだな」と思いました。最期の時まで自分を見失わず、「何をつくろうかな」と創造的であり続ける。その姿勢を心から尊敬しましたし、大きな感銘を受けました。

そのやりとりを最後に祖父は亡くなったのですが、同時に激しい後悔も生まれました。祖父の戦争体験や俳句のことを、もっと聞いておけばよかった。自分は人の物語をつくる仕事をしているのに、なぜ一番身近な人の物語を聞けなかったんだろう、遺せなかったんだろう、と。そこから「自分にしか遺せないものがあるなら、作品としてこの世に遺そう」と心に誓いました。それが、命をつないでくれた祖父にできる唯一の恩返しです。

今回のドキュメンタリーも、その誓いの延長線上にあるんです。祖父の遺志を受け継いで、僕自身も「なあにをつくろうかな!!」と思い続けながら、最期の瞬間まで作品をつくっていきたい。自分のペースでライフワークとして映像・映画制作を続けたいと思っています。

──『さまよえ記憶』は短編映画でしたが、今回の『Return to My Blue』はドキュメンタリー映画です。映像作家・映画監督として、今後はどんな作品をつくっていきたいですか?

一番は長編映画をつくりたいですね。現時点ではふたつ、確実に生み出したい映画があります。題材はその時々の出会いによって変わると思いますし、さまざまなことにチャレンジしていきたいですが、長編映画を撮ることは必ず成し遂げたい目標です。

あとは必ず、祖父に関係する映画は生み出さないと死んでも死に切れません。シベリア抑留に関すること、俳句に関すること、戦争の時代を生きた人の話、とにかくなにか一部でも祖父に関することを映画に昇華して、世の中に遺していきたいと強く思っています。

そして、映画とともに、世界中を旅したいです。その旅先で、映画を通じて人と交流したい。観てくれた方の人生と交わりたい。さまざまな人や場所に出会いながら、旅をするように作品をつくり続けていきたいです。

野口雄大さんが学んだ校舎はこちら

デジタルハリウッド大学大学院

映像作家・映画監督

野口雄大さん

野口雄大SNS

https://lit.link/yutanoguchi

『Return to My Blue』公式サイト

https://return-to-my-blue.studio.site/

『Return to My Blue』クラウドファンディングサイト

https://ubgoe.com/projects/991